認知症について

「認知症」とは、様々な病気により、脳の神経細胞の働きが徐々に変化し、認知機能(記憶、判断力など)が低下して、社会生活に支障を来した状態をいいます。

我が国では高齢化の進展とともに、認知症と診断される人も増加しています。65歳以上の高齢者を対象にした令和4年度(2022年度)の調査の推計では、認知症の人の割合は約12%、認知症の前段階と考えられている軽度認知障害(MCI)の人の割合は約16%とされ、両方を合わせると、3人に1人が認知機能にかかわる症状があることになります。

また、65歳未満で発症する認知症は、「若年性認知症」と呼ばれます。

今日、認知症は、誰もがなり得ると考えられています。

認知症の主な種類

認知症を引き起こす病気の種類(原因)はさまざまで、原因となる病気により、いくつかのタイプに分類されています。

代表的なものとして、アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、血管性認知症、前頭側頭型認知症の4種類があり、それぞれ症状が異なります。

アルツハイマー型認知症

長い年月をかけて脳内にたまったアミロイドβ等の異常なたんぱく質により神経細胞が破壊され、脳に萎縮が起こるアルツハイマー病が原因となり発症する認知症です。

初期では、昔のことはよく覚えていますが、最近のことは忘れてしまいます。記憶障害からはじまり広範な認知機能の低下へ徐々に進行し、やがて時間や場所の感覚がなくなっていったり、状況に応じた判断が困難になったりします。

血管性認知症

脳梗塞や脳出血によって一部の神経細胞に十分な栄養や酸素がいき渡らなくなる脳血管障害が原因となり発症する認知症です。高血圧や糖尿病などの生活習慣病が主な危険因子です。脳血管障害が起こるたびに段階的に進行します。

また、障害を受けた脳の部位によってさまざまな症状が生じることが特徴です。

レビー小体型認知症

「レビー小体」と呼ばれる異常なタンパク質が脳内を中心に蓄積しながら、神経細胞が破壊されるレビー小体病が原因となり発症する認知症です。現実には見えないものが見える幻視や、手足が震えたり筋肉が固くなったりといった症状が現れます。歩幅が小刻みになり、転びやすくなります。

症状の経過は、調子の良い時と悪い時をくりかえしながら進行します。ときに急速に進行することもあります。

前頭側頭型認知症

脳の前頭葉や側頭葉で、神経細胞が減少して脳が萎縮する前頭側頭葉変性症が原因となって発症する認知症です。行動や言語の障害がゆるやかに進行しますが、感情の抑制が効かなくなったり、社会のルールを守れなくなったりといったことが起こります。

認知症の症状

認知症が疑われる初期の症状(早期発見の目安)

認知症にはさまざまな症状があります。認知症を早期に発見できれば、原因となる疾患を適切に治療することによって、症状の進行を遅らせることができる場合もあります。

以下のチェック項目は、医学的な診断基準ではありませんが、公益社団法人「認知症の人と家族の会」の会員の経験からまとめた認知症の早期発見の目安です。いくつかに思い当たることがある場合は、認知症の初期症状かもしれませんので、介護や医療の知識をもった専門家にご相談ください。

-

- もの忘れがひどい

-

- 今切ったばかりなのに、電話の相手の名前を忘れる

- 同じことを何度も言う・問う・する

- しまい忘れ置き忘れが増え、いつも探し物をしている

- 財布・通帳・衣類などを盗まれたと人を疑う

-

- 判断・理解力が衰える

-

- 料理・片付け・計算・運転などのミスが多くなった

- 新しいことが覚えられない

- 話のつじつまが合わない

- テレビ番組の内容が理解できなくなった

-

- 時間・場所がわからない

-

- 約束の日時や場所を間違えるようになった

- 慣れた道でも迷うことがある。

-

- 人柄が変わる

-

- 些細なことで怒りっぽくなった

- 周りへの気づかいがなくなり頑固になった

- 自分の失敗を人のせいにする。

- 「このごろ様子がおかしい」と周囲から言われた

-

- 不安感が強い

-

- ひとりになると怖がったり寂しがったりする

- 外出時、持ち物を何度も確かめる

- 「頭が変になった」と本人が訴える

-

- 意欲がなくなる

-

- 下着を替えず、身だしなみを構わなくなった

- 趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなった

- ふさぎ込んで何をするのもおっくうがり、いやがる

「加齢によるもの忘れ」と「認知症によるもの忘れ」の違い

歳を取れば、誰でも、物事をすぐに思い出せなかったり、新しいことを覚えるのが大変になったりしますが、「認知症」は、このような「加齢によるもの忘れ」とは違います。

| 加齢によるもの忘れ | 認知症によるもの忘れ |

|---|---|

| 体験したことの一部を忘れる 例)朝ごはんを食べたことは覚えているが、メニューが思い出せない |

体験したことの全てを忘れている 例)朝ごはんを食べたこと自体を忘れてしまっている |

| もの忘れの自覚がある | もの忘れの自覚がない (初期には自覚があることが少なくない) |

| 日常の生活への支障はない | 日常生活への支障がある |

| 症状は極めて徐々にしか進行しない | 症状は進行する |

また、認知症とよく似た状態(うつ、せん妄)や、認知症の状態を引き起こす体の病気も様々あるため(甲状腺機能低下症など)、早期に適切な診断を受けることが大切です。

MCI(軽度認知障害)とは

MCI(Mild Cognitive Impairment=軽度認知障害)とは、認知症と完全に診断される一歩手前の状態で、認知症と健常な状態の「中間のような状態」です。

MCIの人は、本人や家族に認知機能の低下の自覚があるものの、日常生活は問題なく送ることができている状態です。

MCIは健常な状態と認知症の

中間のような状態

-

- 健康な状態

-

認知機能の障害:なし

日常生活の障害:なし

-

- MCI(軽度認知障害)

-

認知機能の障害:あり

日常生活の障害:なし

-

- 認知症

-

認知機能の障害:あり

日常生活の障害:あり

MCIでは、1年で約5〜15%の人が認知症に移行すると言われています。しかし、MCIの人が、必ず認知症になってしまうわけではありません。1年で約16〜41%の人は健常な状態になることがわかっています。適切な認知症予防策を講じることで、健常な状態に戻る可能性があったり、認知症への移行を遅らせることができるかもしれません。

そのため、早いうちから適切な対策をおこなっていくことが大切です。

最近、もの忘れが多くなってきたなと思ったら

MCIでは、記憶力に軽度の低下がみられる場合が多く認められます。ただし、日常生活(家事や移動、買い物、金銭管理など)には支障がでていない場合が多く、今後必ず認知機能が低下するというわけではありません。

ご自身が「以前と比べてもの忘れが多くなってきたな」と感じたり、家族や周りの人からもの忘れを指摘されることが多くなったりして、「自分はMCIや認知症になってしまったのだろうか」と不安になることがあるかもしれませんね。

そのような場合には、なるべく早く、お住いの市町村の地域包括支援センターに相談したり、医療機関に受診することをおすすめします。

中核症状と行動・心理症状(BPSD)

認知症の症状は大きく分けて「中核症状」と「行動・心理症状(BPSD※)」の2つがあります。

※BPSD:Behavioral and psychological symptoms of dementiaの略

【中核症状】

認知症の主な症状は、認知機能の障害で「中核症状」と呼ばれています。認知症の原因によって障害を受けやすい認知機能は異なりますが、次のような、さまざまな認知機能の障害がおこります。

- 記憶障害

- 記憶障害は認知症の中核症状の代表的な症状で、新しい情報を覚えることが困難になる「新規記憶障害(前向性健忘)」と、過去の記憶が失われていく「既往記憶障害(逆向性健忘)」があります。

- 見当識障害

- 時間や場所、人物に関する認識が困難になる症状です。

- 実行(遂行)機能障害

- 物事の計画や順序立てて実行する能力が低下する症状です。例えば、慣れた料理でも、材料の準備から調理、片付けまでの一連の手順が分からなくなる、複数の作業を同時にこなせなくなる、新しい環境への適応が困難になるなどの症状が現れます。

- 判断力(思考・意欲・注意)の低下

- 金銭管理が困難になったり、危険な状況を認識できなくなったりするため、日常生活における様々な場面で問題が生じやすくなります。例えば、高額な商品を必要以上に購入してしまったり、悪質な訪問販売で不要な契約を結んでしまったりすることがあるかもしれません。

また、火の始末や戸締りなどの安全確認も適切に行えなくなる可能性があり、事故予防の観点からも注意が必要です。 - 失語・失行・失認

- 失語:言葉の理解や表現が困難になり、コミュニケーションに支障がでてくる症状です。

失行:例えば、道具の使い方が分からなくなったり、服の着方が分からなくなったりする症状です。

失認:見えているものが何なのか理解できない、顔が分からないなどの症状です。

【行動・心理症状(BPSD)】

認知症の中心的な症状である「中核症状」と関連して、身体の不調やストレス、不安などの心理状態になったり、行動上の障害や精神症状がおこることがあります。

これらを行動・心理症状(BPSD)と呼んでいます。

例えば焦燥、興奮、暴言や暴力、ひとり歩き(徘徊)などの行動面の症状と、抑うつ、不安、妄想、幻覚・幻聴、意欲低下などの心理症状があります。

【新しい認知症観】

令和6年(2024年)1月1日、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らせる社会の実現を目指すため「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が施行されました。

また同年には、国は認知症に関する施策を進めていくための「認知症施策推進基本計画」をまとめ、その中で、認知症になったら何もできなくなるのではなく、認知症になってからも、一人ひとりができることや、やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望を持って自分らしく暮らし続けることができるという「新しい認知症観」を示しました。

認知症の人を含めた国民一人ひとりが、その個性と能力を十分に発揮しながら、共に支えあって生きることが重要です。

早期発見のススメと予防

認知症は、早期診断・早期治療が何より大切です。

早く治療を始めることで、進行を遅らせることができたり、場合によっては症状が改善することもあります。また、中には認知症と間違われやすい病気(うつ病、せん妄など)の場合もあります。

「認知症かも?」と思ったら、早い時期に相談窓口に相談したり、医師の診察を受けましょう。

認知症の予防

認知症は誰もがなる可能性がありますが、これをすれば「認知症にならない」という予防方法はありません。

ただし、身体活動、喫煙、栄養、飲酒、認知訓練、社会活動、体重(肥満)、高血圧、糖尿病、脂質異常症を改善できれば認知症のリスクが減らせるとされています。

認知症になるリスクを減らすためには、生活習慣病の予防や治療、バランスの良い食事、運動習慣、社会活動や、家族や地域の方との交流などが大切とされています。

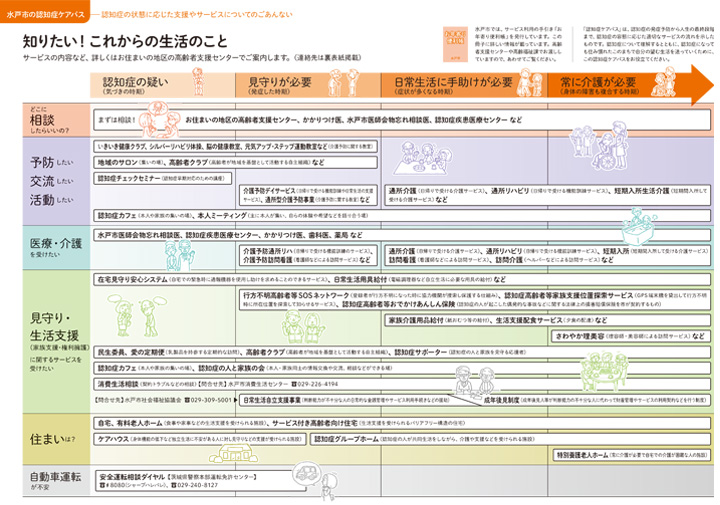

認知症ケアの流れ(ケアパス)

今使えるサービスを知り、

今後の生活も安心して過ごせるように。

認知症ケアの流れ(以下ケアパス)とは、地域ごと、認知症の発症予防から人生の最終段階まで状態に応じたケアの流れを示したものです。

いつ、どこで、どのような医療・介護サービスを受ければよいのかといった流れを、標準的に示しています。

県民の皆さんに、認知症の理解を深めていただくとともに、ご自身やご家族が認知症になったときの不安を少しでも軽減していただけるよう、茨城県内の市町村が地域事情に沿ったケアパスを作成しております。

啓発ツール・広報誌

より正確に知っていただくために。

茨城県では認知症介護についての啓発ツールを公開しています。

当サイトでは、認知症について知りたい方、認知症介護について知りたい方へ向けての資料やリーフレットを閲覧・ダウンロード頂けます。

認知症について知りたい方はもちろん、認知症について知ってほしい方への周知にもご活用ください。

自分でできる認知症チェックリスト

まずはセルフチェック!

「ひょっとして認知症?」と、気になり始めたら「チェックリスト」を使って自分でチェックしてみましょう。

※チェックリストの結果はあくまで目安であり、医学的診断に代わるものではありません。認知症の診断には医療機関での受診が必要です。

※身体機能が低下している場合は、点数が高くなる可能性があります。