一人で抱え込まないことが

認知症と向き合う第一歩

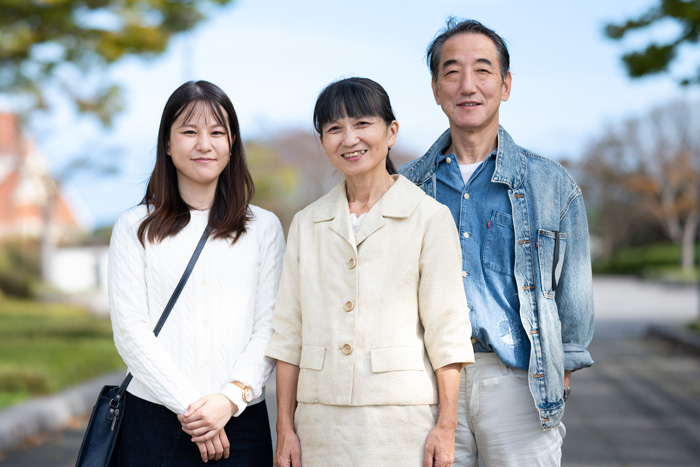

認知症の方のご家族

櫻井 登志子さん

プロフィール

茨城町生まれ。特別支援学校勤務。

2003年公益社団法人「認知症の人と家族の会」茨城県支部設立と同時に会員となる。2023年からは、世話人を務めている。

約30年にわたって実のお母様をそばで支えた櫻井さん。お母様の認知症が判明した当時は、認知症や介護保険に関する情報が少なかったこともあり、悩み続ける日々を送っていました。しかし、公益社団法人「認知症の人と家族の会」茨城県支部(以下、家族の会)や主治医との出会いで、お母様もご自分自身も大切にする介護の糸口を見つけ始めます。

当初は周囲に理解されない苦しさもありましたが、専門家や行政、地域のサポートを得られるようになり、少しずつ穏やかな家族の時間を取り戻し、2024年春にお母様を見送られました。これまでの経験を振り返り「絶対に一人で抱え込まないでほしい」と語ります。

認知症の兆し

長女が生まれる前々日のことでした。実家に顔を出していた私に「家で待っててね」と言って地域の集まりへ出掛けた母が、戻るなり「まだ帰ってなかったのか」と怒ったのです。妊娠中の私を心配しての言葉だったと思いますが、優しくて怒ったこともないような母だったので、驚くとともに「言ったことと違うじゃないか」と怒りさえ感じてしまいました。

このほかにも、楽しみにしていた連続テレビドラマを観なくなったり、開封したばかりの同じ調味料がいくつもあったり、いろいろなことができなくなっていました。今思えば、それが認知症の始まりだったように思います。

母は60歳、姑の介護を終えたばかりでこれから旅行など楽しんでもらおうと考えているときでした。

専門医少ない時代、相談先分からず

「おかしいな」ということが増えてきたとき、叔母の「お姉さんおかしいよね」という一言で病院で診てもらう決心をしました。当時は認知症という言葉がなく、専門医も少ない時代だったので、病院では漢方薬を処方されるのみ。そんな通院が数年続く中で母の症状は悪くなっていきました。誰に相談していいか分からず、悩みを一人で抱えていました。

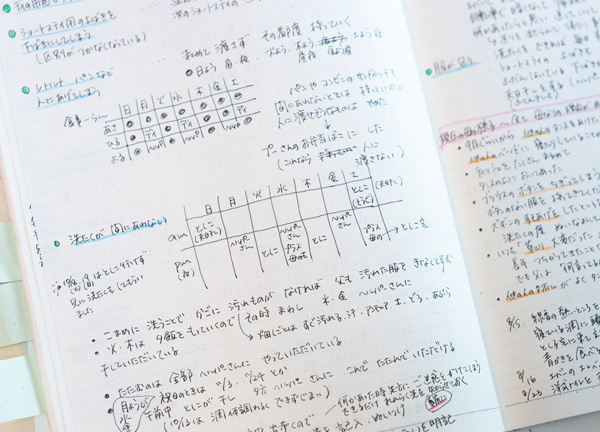

込み上げてくる「なんで、なんで」という思いをノートに綴り、感情を抑える毎日。ノートには、「母がこんなことをしていた、こんなことを言っていた、ああどうしよう」とその日あった事実を全て書き尽くしていました。

認知症について何一つ分からず、本屋さんで認知症に関わる本は片っ端から購入しました。また、関連する新聞記事をスクラップにしたり、テレビ番組や映画もできるだけ観たりして、とにかく情報があるとすぐに飛びついていました。そんなとき、新聞記事で見つけた茨城県の認知症フォーラム(当時は「痴ほうフォーラムinいばらき」)に参加し、そこで「呆け老人をかかえる家族の会(現 認知症の人と家族の会、以下『家族の会』)」と出会ったのです。

「私だけじゃない」

月1回の「家族の会」の集いでは、介護で困っていることを片っ端から聞き、アドバイスをもらいました。また、会報は月1回届きます。ポストを開けて会報を封筒から出すのですが、玄関先で全部読み尽くしてそれから家に入ることが度々ありました。

集いには、小学生だった娘と一緒に介護をしていた父、母本人と4人で参加していました。厳格な父が母のことを相談する中で号泣する姿を見て、父が本当に困っていたことを知りました。家族で行くことは、みんなでこれからのことを考えるきっかけになったと思います。そこには年齢も立場も様々な方々がいて「私だけじゃないんだなぁ」ということがすごく救いでした。

介護は自分自身が健康で前向きでないと、心が折れてしまったり、悪循環に陥ったりします。そんなときに同じ思いや体験をしている方との出会いが心の支えとなります。

主治医と先手打つ介護へ

母の異変に気がついた当時は専門医がなく、最初は神経内科へ行きました。母の主治医となる先生と出会ったのは、その先生が「家族の会」の顧問だったからでした。

先生はとにかく話をよく聞いてくださり、日々の困りごとを相談することができました。また、先生のアドバイスで先手を打てるようになりました。診察で「これから時計の針が読めなくなるからデジタル時計にした方がいいですよ」と言われれば、すぐに母が気に入る時計を買って帰りました。主治医との出会いは、介護がうまくいく糸口となったのです。

介護保険「使ってはいけないと思っていた」

母の介護を始めて10年ほど経ったころ、第二子を授かりました。その際に悩んだのは、出産と産休時期の介護についてです。行政に相談すると、介護保険を勧められました。当時は介護保険制度が始まったばかり。自宅介護や子どもが親を看るのが当然と考える時代や地域性だったので、使ってはいけないと思っており、罪悪感を感じながら介護保険を使い始めました。

しかし、担当のケアマネージャーさんが「もっと早く使って良かったんですよ。産休のあとも利用しましょう」と声をかけてくれたのです。産休期間だけ利用しようと考えていたのですが、出産してからも安心して育児と仕事をできるのかなと前を向けるようになりました。

ケアマネジャーさんには、毎日の些細なことにもその場でアドバイスをいただきました。ホームヘルパー(訪問介護員)さんだけでなくデイサービスやショートステイも使えるようになり、私自身も心身ともに休む時間を取れるようになりました。

地域に認知症を知ってもらうこと

地域の方に対し、当初は母の認知症を隠していました。知られたくないという気持ちや私がついていてなんで認知症にしてしまったのかという思い込みがあったのです。しかし、このままでは近所の方に迷惑をかけてしまうという悩みもありました。

そんなとき、「家族の会」で「地域に事例をつくるためにも話した方が良い。これからの第一歩になる」とアドバイスをもらったのです。そこで、父と一緒に近所を一軒一軒周り、母の病気について説明しました。「やっぱりそうだったんだね」「大変だったね」と分かっていただける方がほとんどでした。中には、買い物など母が日常生活を続けられるように協力してくれるお店もありました。

「母は認知症です」。近所の方にそう言えたことで周囲の偏見や誤解も解消につなげられ、私も父も母も救われたと思います。また、逆に私の知らない母の様子も教えてもらえました。

認知症の方が一人歩きをしているときに交通事故や行方不明になってしまうことがあります。認知症のことを知っている地域の方がいれば、ちょっとの声掛けなどで事故や事件が少しでも減るはずです。

現在、「認知症サポーター養成講座」が各地で開催されています。小学生でも大人でも皆さんが認知症のことを正しく理解することで認知症になってしまっても暮らしやすい社会になっていくのではないでしょうか。

それでも母は母

実家で母の介護を10年以上続けましたが、仕事や子育てで毎日会いに行くことは容易ではありませんでした。会いに行けないときが心配で、母には施設に入ってもらうことになりました。直接介護できないことは残念でもあったのですが、入所することで私自身ももう少し自分を大事にできるのではないかと思い始めたのです。

毎日のように夜の面会時間ギリギリまで、娘と息子と一緒に面会に行きました。何年か経つと手が硬直し、話もできなくなってしまったのですが、話しかけると少し眼球が動いたり、手をかすかに握り返してくれたりすることがありました。小さい息子は布団に入ったり、手をつないでくれたりと優しく接してくれました。

面会のときに母は必ず一筋の涙を流すので、娘と息子が「来たことが分かるんだね」「会いたかったよって言ってるんじゃないのかな」と母の気持ちを代弁してくれました。

母は認知症になる前、とにかく良妻健母で優しく、料理も裁縫も何でも得意でした。叱られたこともほぼなく、父が厳格だったものでいろいろと私をかばってくれるのは母でした。

認知症になってからも、母の存在は心の支えでした。「母だったらこんな時はこうしてくれたろう」「母ならこう言ってくれたろう」と母の思いが今もいろいろな場面で生きています。長い認知症の介護になってしまいましたが、その歳月は関係なく「母は私の母」のままです。母の想いや良い思い出は、私や私の子どもたちにも受け継がれているのです。

認知症になったら全て終わりとか全てを忘れてしまうわけではありません。その人のこれまでの人生を含めて本人の想いを大切にすることが重要だと思います。

もしかしてと思ったら、まずは相談を

家族にはいつも申し訳なさがありました。しかしある日夫が、私の母が認知症になってしまったのは「誰のせいでもない」と言ってくれたのです。それまでは責任を感じていましたが、その一言にずいぶん救われました。

認知症になってしまうことは、ご本人にとっても家族にとっても、とても辛くて大変なことです。しかし、私の場合、それによって「家族の会」をはじめ沢山の出会いがあったり、人の気持ちが分かるようになったりと決して大変なことばかりではありませんでした。

周りの人たちに背中を押してもらったように、今度は私が「認知症になっても大丈夫ですよ」と伝えていきたいと思っています。身内の方が「もしかして認知症かな」と思ったら、まず誰かに相談してください。一人で絶対抱えないでほしい、私自身の体験から強くそう思います。