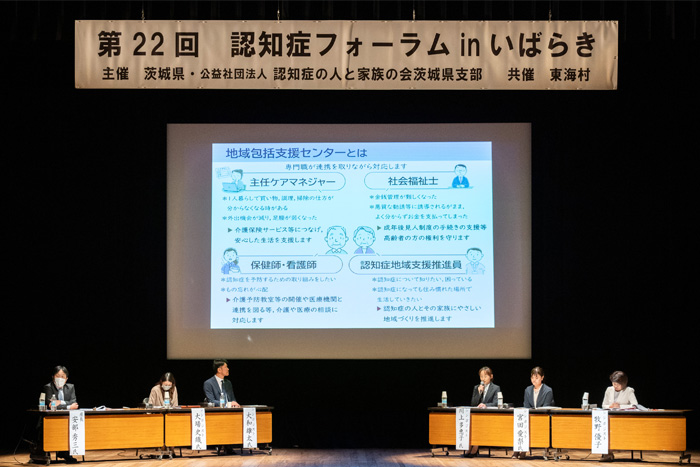

認知症介護の体験談から考える

相談・受診するまでの

支援体制とその現在地

安部 秀三氏・大場 史織氏・大和 雄太氏

川上 多恵子氏・宮田 愛梨氏・牧野 優子氏

座談会メンバーのプロフィール

医療法人社団 有朋会

医療法人社団 有朋会

栗田病院院長

安部 秀三氏(座長)

栗田病院院長兼認知症疾患医療センター長として勤務。

茨城県医師会では認知症に関係した業務を担当する。

日立梅ヶ丘病院

日立梅ヶ丘病院

精神福祉士

大場 史織氏

認知症疾患医療センターの精神保健福祉士として、地域の方から認知症全般の相談を受け、医療機関や行政機関などと連携し、サポートを必要としている方のニーズに合わせて支援が提供できるよう、ネットワーク作りや継続的な支援に力を注いでいる。

志村大宮病院

志村大宮病院

公認心理師

大和 雄太氏

公認心理師として患者の心理面に配慮した知機能検査の業務を行う。

認知症全般の相談対応や診察中・受診後の家族への支援を担当するほか、常陸大宮市の認知症初期集中支援チームで運営およびチーム員として活動する。

東海村北部地域包括支援センター

東海村北部地域包括支援センター

主任介護支援専門員

川上 多恵子氏

認知症を含む高齢者の健康に関わる相談対応に携わる。

介護保険サービスや各地域にある生活支援を紹介し、相談者の日常生活の支援を行う。

東海村北部地域包括支援センター

東海村北部地域包括支援センター

保健師・認知症地域支援推進員

宮田 愛梨氏

認知症予防に関する教室や講座などを企画する業務に従事。

医療機関と連携した医療・介護の相談対応も行う。

認知症地域支援推進員としては、認知症の正しい理解の普及や認知症があっても住み慣れた地域で安心して生活を継続できるような地域づくりの推進に取り組む。

公益社団法人

公益社団法人

認知症の人と家族の会茨城県支部代表

牧野 優子氏

2011年から遠方で一人暮らしをしていた義母の認知症介護を経験。

2014年からは茨城県内で在宅介護をする。

進行に伴って、病院、施設へと生活の場を移す義母を見守り続け、2020年に見送る。

現在は遠方で一人暮らしをしている実母を見守りつつ、こうした自身の経験を基に啓発活動などにも取り組む。

認知症の人を含めた全ての人が尊厳を保ち、安心して地域で暮らし続けられるようにするための「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が2024年1月1日に施行されました。また、アルツハイマー病の進行を遅らせる新薬の登場で、早期診断と早期治療の重要性が増しています。このように認知症を取り巻く状況が刻々と変わる中、過度に認知症を恐れずに「新しい認知症観」を一人一人が意識することが求められます。認知症とともに生きていくにはどうすれば良いのか。認知症の当事者や家族と向き合う6人が語り合いました。

出典:2024年12月1日に東海村で開催したシンポジウム「茨城で認知症と生きるには〜あなた自身やご家族に認知症の症状を感じたら〜」

介護経験を通じて考える、適切なタイミングでの受診

牧野氏:当時一人暮らしをしていた義母は、近隣住民の方々からの連絡をきっかけに、かかりつけ医の紹介で総合病院を受診しました。診断結果はアルツハイマー型認知症初期の「疑い」。義母が義父の介護で介護保険を利用していたことから、すぐに地域包括支援センターへ。介護保険を利用してヘルパー、訪問看護師、かかりつけ医、近隣住民の方々にも協力していただき、「義母を囲むチーム」をつくることができました。3年後、症状の進行に伴い、義母の一人暮らしが難しくなったため、母を茨城県に呼び寄せて在宅介護を開始することに。再度の検査をすると、アルツハイマー型ではなく「珍しいタイプ」と診断されました。「疑い」から「珍しい」へと診断の表現が変化したことがきっかけで、もっと認知症や介護への理解を深めたいと思い、知ることを始めました。その後、認知症の人と家族の会の「介護者のつどい」、「認知症フォーラムinいばらき」を通じて、医療や介護、行政の専門職の方がおっしゃることの理解が深まり、より良い意思疎通を図れるようになったのです。

── 牧野さんは、すぐに地域包括支援センターにつながることができたとのことでした。しかし、すぐに専門家につながれない方もいると思います。身近な人の様子がちょっと忘れっぽくなっているんじゃないか、あるいは自分自身が前と違うなと思った時に、どこにどう相談したらいいのでしょうか。また、相談を受けた機関がサービスや医療機関につなげる際に、工夫していることはありますでしょうか。

川上氏・宮田氏:地域包括支援センターでは、ご相談は、ご本人や同居ご家族、遠方のご家族から、電話やメールで問い合わせていただいております。このほか、地域の民生委員さんやご近所の方が異変に気づいてご連絡いただくことも多いです。

かかりつけ医がいる場合は、受診する際に家での生活の様子を話していただくことをお勧めしております。どうしても相談できない場合は、了承を得てご家族に代わり、地域包括支援センターから医療機関の相談員の窓口または主治医の先生に相談することも可能です。

また、日常の生活に支障が出ている場合は、まず介護認定を受けているかどうかを確認します。介護の認定を受けていない場合は認定をお勧めし、介護保険サービスを円滑に利用できるよう支援しています。

【地域包括支援センター】

高齢者の生活をささえる総合相談窓口。保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員などでチームをつくり、それぞれの専門性を生かし、地域住民の生活を総合的に支援します。

認知症に関する相談は、高齢者でも若い人でも地域包括支援センターで受け付けており、認知症になる前の予防段階から、認知症と診断された後まで相談できる専門職がいる。かかりつけ医がいない場合や、認知機能の検査、医療を希望される場合には、認知症サポートへの紹介も行います。

── 日立梅ヶ丘病院では、どのような形で受診の相談を受けることが多いのでしょうか。

大場氏:地域包括支援センターからご相談いただくことが多いです。あるいは、地域包括支援センターと連携して、どこの病院で受診が必要か、本当に認知症疾患医療センターの受診窓口につないで良いか、内科につないでいいのかなど、当院の医師といろんな可能性を考えて受診窓口というのを決めます。地域包括支援センターだけではなくて、ケアマネージャーさんや入所している施設の相談員さんとも一緒に考え、連携を取りながら、患者様を適時適切な機関にご案内できるよう工夫しています。

【日立梅ヶ丘病院 地域型認知症疾患医療センター】

北茨城、高萩、日立の3市を担当する地域型の認知症疾患医療センター。精神科単科の病院で、関係施設・事業所も運営しています。地域包括支援センターや市役所、ケアマネージャーと連携したサポート体制を整えております。MCI(軽度認知障害)と診断を受けた人向けに、脳トレや筋トレを通じて心身活性化する「脳いきいきデイケア」とともに、ピアサポート活動(当事者同士の)も展開。市役所や地域包括支援センターと連携し、介護保険制度や相談支援に関する情報発信にも取り組んでいます。

受診前の疑問や不安も相談して

── 志村大宮病院では、必要なときに受診につなげるため、どのように工夫をされているでしょうか。

大和氏:地域包括支援センターや「ちょっと気になっている人がいるんだけど」という相談内容で支援者の方から直接相談いただくことがあります。よく「相談していいのかな」と不安を感じながら電話をくださる方も多いです。そういったご相談を受ける職員がいますので、「今受診するメリットってありますか、デメリットは何でしょうか」というレベルでご相談をお受けしています。受診にまだ踏み切れないけれど、いろいろ考えたいという方にもお勧めできる相談先かもしれません。

安部氏:そもそも地域包括支援センターを設置するときは、中学校区に大体一箇所というエリア規模を定めています。まずはお住まいの地域を担当している地域包括支援センターがどこにあるかを確認してください。それから、相談も受けてくれる認知症疾患医療センターも二次保健医療圏と呼ばれるエリアごとにあるので、いざ困ったときや「医療が必要かもしれない」と思うときは、こちらにお電話していただければと思います。

※「二次保健医療圏」についてはこちらを御覧ください(PDF形式)

【志村大宮病院 地域型認知症疾患医療センター】

北茨城、高萩、日立の3市を担当する地域型の認知症疾患医療センター。精神科だけでなく身体科もある病院としては、唯一茨城県内で認定を受けている認知症疾患医療センターです。行政が行う認知症予防事業と連携し、認知症予防カフェやMCI(軽度認知障害)の人を対象とした「脳活性化教室フロイデブレインクラブ」など行っています。

【栗田病院 地域型認知症疾患医療センター】

ひたちなか、東海、那珂、常陸大宮、常陸太田、大子の4市1町1村を担当する認知症疾患医療センターとして茨城県の認可を受ける精神科の病院。予約患者向けに初診前の訪問診察や多職種からなるチームによるMCI(軽度認知障害)デイケア、働く世代の認知症患者に対する個別対応、那珂市における初期集中支援チームの活動などを展開しております。このほか、ひたちなか市と那珂市で認知症の介護施設を運営しています。

10年、20年先を見据えて

安部氏:皆さんがそれぞれ、誰もが認知症になり得ることを前提に、そして希望をもって暮らせるという「新しい認知症観」を持って活動していただきたい。とりわけアルツハイマー型認知症の場合は20年かけて進行します。ここ最近の新たな治療では、MCI(軽度認知障害)の段階から治療ができるようになってきたという大きな進歩がありました。認知症あるいはもの忘れに関わる相談は地域包括支援センターへ、医療面も含めた相談であれば地域型の認知症疾患医療センターへと記憶していただければと思います。

牧野氏:義母を中心としたチームによって、私たち家族は孤立せず、あまり後悔のない介護ができたと思っていました。ところが、新薬の承認や認知症基本法の施行など、認知症を取り巻く環境が急激に変わり、「早期診断、早期治療の時代」と言われるようになりました。そうした視点で改めて振り返ったとき、もっと義母や家族に認知症の知識があり、いずれ認知症になるという覚悟があったら、母の認知症の発症や進行を遅らせることができたのでは、MCI(軽度認知障害)の時期に治療を受けることができたのではと考えるようになりました。

認知症と診断される10〜20年前に認知症が始まると言われています。きっと私もすでに認知症へのスタートを切っていると思います。皆さまにもその20年について一緒に考えていただけたらと思います。